Первое упоминание о калаче датируется 14 веком

Появился он в Муроме, у местных монахов. И по сей день герб города украшают три калача. Именно в это время купцы по рекам стали доставлять ранее недоступные товары, в частности, пшеницу, которая у нас не росла. После вхождения Мурома в состав Московского княжества калач появляется в Москве и Коломне.

Почему в Коломне?

Основные торговые пути шли по рекам, в Коломне заканчивалась судоходная часть реки Москвы (большая вода). Здесь товары выгружались с кораблей на склады и расходились далее по всей Руси. Коломенские калачники имели возможность буквально на ощупь тестировать разные сорта муки, так они создали свою «смесь мук», по сути дела, купаж, которой и формирует основу того самого коломенского калача.

Кажется, любой желающий может его испечь.

В рецепте всего четыре ингредиента: самая обыкновенная колодезная вода; соль, тоже самая обыкновенная; закваска на хмелю – она даёт тесту подъём (вместо дрожжей которые открыты в конце XIX века) и обеззараживает его, и, наконец, мука.

Как из таких простых, можно сказать, аскетичных ингредиентов удаётся отпечь продукт, который вызывает удивление и желание вновь и вновь попробовать этот ароматный хлеб? И это в современным мире, когда мы живём среди изобилия предложений кондитерских и пекарен. Ответ прост – музею «Калачная» удалось вернуть на кончиках пальцев технологию, которая была забыта. Выверенный столетиями вкус коломенского калача заставляет возвращаться к этому продукту снова и снова.

Существует множество важных деталей, которые могут сказаться на конечном результате. Для производства коломенского калача требуется особая мучная пропорция: три части муки крупчатки и две части муки мелкого помола из озимой пшеницы. Крупчатку – муку крупного помола из твёрдой яровой пшеницы, которая произрастает в Поволжье и Крыму, на Алтае и Кубани, делают при крупном обмоле, отсекая от зёрен оболочку и зародыш. В крупчатке 30% яровой пшеницы и 70% озимой. Но даже пшеница одного сорта, выращенная в разных климатических условиях, на другой почве отличается по своим свойствам. Влияет и сочетание муки, которое заставляет её по-разному работать.

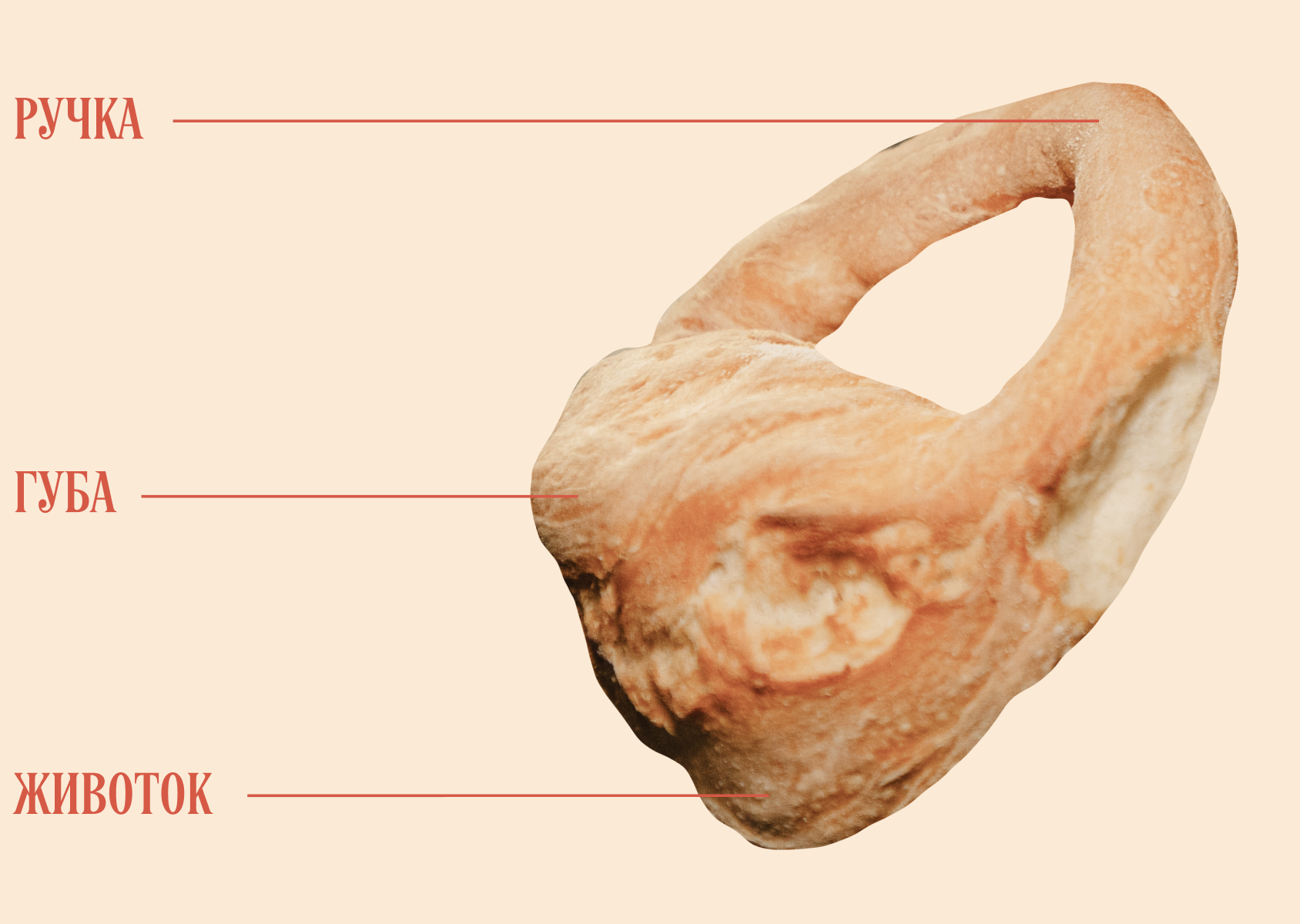

После того как калач сформовали, он должен минут 40 отдышаться, полежать и подняться. За это время он заветрится и покроется корочкой. Выпекается калач при температуре 350 градусов. Влага, которая есть внутри калача, превратится в пар, из-за этого он может потрескаться и потерять товарный вид. Поэтому на «животке» калача надрезали «губу», а чтобы и она не заветрилась, бросали на неё щепотку муки и после этого закатывали. Перед закладкой партии калачей в печь выливали туда ковш воды. От пара калач покроется хрустящей корочкой, и теперь влага из него вся не выйдет.

Калач – это один из немногих хлебов, которые не поддаются формовке машинным способом, его можно сделать только вручную.

Каждая часть калача имеет свой вкус из-за того, что имеет разный объём. Отламывается сначала губа и намазывается маслом, потом мягкий животок, и в конце концов вы дойдёте до ручки.